令和4年度から論文試験に選択科目が導入される

驚きましたね。予備試験の論文試験に選択科目が導入されます。倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法などから1科目選んで、1問を1時間10分程度で解答するもの。

「負担が重くなる」とも考えられますが、そもそも選択科目は司法試験で出題されるので、これは朗報と取るべきでしょう。

さらに司法試験委員会の発表によれば出題方針として「司法試験において,更に同様の法分野に関する能力判定がなされることを前提に,予備試験の選択科目においては,基本的な知識,理解等を問うものとする。」とされている。

つまり司法試験の出題よりも基本的な問題となると予想される。司法試験へのステップと考えれば、予備試験での選択科目の導入は喜ばしいことです。

参考「司法試験予備試験の実施方針について 令和3年6月2日 司法試験委員会決定(法務省)」←非公開となりました

知的財産法がベストの選択と考える3つの理由

前置きが長くなりました。知的財産法がおすすめの理由です。

【その1】合格後のニーズがある

予備試験選択科目の知的財産法は、特許法と著作権法が試験範囲です。弁理士試験で学ぶ知的財産法よりは遥かに出題範囲がせまく(実用新案法とか商標法などは出ない)、それでいて実務ではニーズがあります。

- 知財事務所での勤務 特許や著作権関連の業務に携わる場合、必須の知識となる。

- 一般の法律事務所 インターネットの発達に伴い、著作権侵害などが突然持ち込まれるケースが増えている。

最近ではAIの発展があります。これも著作権の侵害がトラブルになりそうなのは想像に難くありません。

特に企業法務では、知財に強い弁護士が求められています。特許紛争や著作権問題の対応はもちろん、商標登録や契約書作成など、知的財産法に関する業務の需要はますます高まっています。

ちなみに令和6年度予備試験の選択科目の出願者数(法務省、令和6年司法試験予備試験の結果について)は下の通りです。知的財産法の人気(順位)は中間ぐらいです。

| 選択科目 | 出願者数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 倒産法 | 2,959人 | 18.77% |

| 租税法 | 749人 | 4.75% |

| 経済法 | 2,155人 | 13.67% |

| 知的財産法 | 1,594人 | 10.11% |

| 労働法 | 5,845人 | 37.08% |

| 環境法 | 452人 | 2.87% |

| 国際関係法(公法系) | 492人 | 3.12% |

| 国際関係法(私法系) | 1,518人 | 9.63% |

【その2】勉強がしやすい(教材が充実)

受験者数が最も多い労働法ほどではありませんが、知的財産法は教材(基本書や判例集など)が充実しています。

もっとも選択科目に手間と時間をかける訳にもいかないので、大手の試験対策講座を利用するのがベストです。

| 予備校 | 講座 |

|---|---|

LEC司法試験講座 | LEC選択科目総整理講座、知的財産法 1993年~2023年『入門講座』出身の司法試験合格者数5,337名1というLEC司法試験講座。そんなLECによる知的財産法講座。最強の講師レジュメ+24時間の講義で効率よくインプット。 |

資格スクエア | 資格スクエア、選択科目講座 令和5年度予備試験合格率25.9%(全体合格率の7.24倍)2という資格スクエア予備試験講座。知的財産法講座は、基礎講義+過去問解説講義でアウトプットも安心(添削ありのオプションも)。このほか、法律7科目の学習アプリ・短答攻略クエスト(全問題提供)も。 |

アガルート | アガルート、知的財産法4講座パック 令和5年司法試験・予備試験の合格者の声、累計793名を掲載中のアガルート。「総合講義」「司法試験 論文過去問解析講座」「予備試験 論文過去問解析講座」「論証集の『使い方』」の完璧な4講座パック。 |

【アガルート】知的財産法 ガイダンス 丸野悟史講師

【司法試験 予備試験|知的財産法 対策講座(4講座パック)】

司法試験,予備試験で出題される選択科目対策として,知財法の「総合講義」「論文過去問解析講座(司法試験/予備試験)」「論証集の『使い方』」の4講座パックをご用意しました。

引用 YouTube

【その3】学習意欲が湧きそうな話題がある

先のAIもそうですが、身近な例としてプリンターインクタンクのリサイクル問題とか、音楽や映像のネット配信に関する著作権問題があります。

新聞を読んでみましょう。経済面には知的財産に関する記事が意外と多くあります。

司法試験予備試験の勉強は今日明日ではありません。長丁場の難関試験ですから、学習に対するモチベーションも上がらないといけません(合格への必勝法です)。

以上の3つの視点から、選択科目は「知的財産法」がおすすめ、と断言します!

効果的な勉強法

知的財産法の勉強方法です。もちろん講義を理解して演習(答練)を重ねるだけですが、学習の方向性というか攻略法を知っておくと、その後の学習効率も断然違います。

そんな選択科目の知的財産法の学習方法ですが、LEC司法試験予備試験サイトで公開中です。指導経験が豊富なLECですから、説得力が違う。受験生の方必見です↓

知的財産法

選択者数:B 実務活用度:B+ 教材量:B 勉強量:多(中略)

試験の範囲は、特許法及び著作権法からであり、問題は条文及び主要な判例をひと通り理解していれば解けるレベルです。勉強をする上では、法改正が比較的頻繁にある分野なので、こまめにインプットしていくことが必要になります。(中略)

近年の司法試験では、特許法は均等侵害と間接侵害、著作権法は職務著作や貸与権の侵害等が出題されました。比較的オーソドックスな論点がバランスよく問われているので、勉強事項は多いですが(続きはLECサイトでご確認ください↓)

引用 LEC司法試験講座「令和4年から変わる!予備試験制度」

そもそも一般教養など必要なかった(ここからは愚痴です)

令和3年度試験まで10年近く、短答式と論文試験で一般教養が出題されました。

予備試験は法科大学院修了と同等の知識&法律的実務の素養を問うものだが、法科大学院を管轄するのは文科省というのがミソ。

つまり「予備試験(法務省)」と「法科大学院(文科省)」の縄張り争いなんです。

そこで法務省としては一般教養を入れることで、文科省の顔を立てていたが、10年経ってバランスが崩れた、そう私は見ています。

最終的には法律科目に集中できるわけで、やはり選択科目の導入は正解だと思います(短答式では一般教養は残るけどね)。司法試験・予備試験サイトはこちら![]()

知的財産法で受験する理由【合格から逆算して考えた】

選択科目として倒産法や労働法で受験される方が多いと思う。メインというか花形科目ですから。次いで知財法とか環境法などでしょうか。

なぜ知的財産法で受験を考えたかというと、私が利用するLEC予備試験講座

![]() の場合、弁理士講座があったからです。

の場合、弁理士講座があったからです。

LECの弁理士講座は指導実績が高く、講師やスタッフの層が厚い。そんなLECだから、知的財産法を選びます(十分な指導が期待できそう)。

つまり「合格から逆算して考えた」と言っても過言ではないです。

またアガルート予備試験講座も選択肢の一つ。予備試験講座は充実しているし、LECと同じく弁理士講座も開講しています。同じ理由で、資格スクエア予備試験講座もおすすめ。無料お試しを利用して、ご自分に合ったスクールを選んでください。

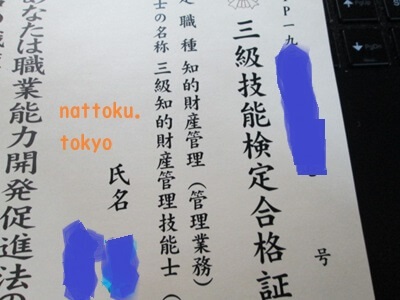

知財検定で軽く予習をしておきたい

そんな知的財産法ですが、論文試験である以上、体系的な理解が求められます。

もっとも知的財産法の入門として知財検定があります。私は実際に3級に合格できましたが(資格スクエアを受講)、やはり俯瞰的に知財分野を見ることができました(基本的な地図が頭にできている)。

同じように知的財産技能検定を受けるチャンスがあれば、おすすめです。論文対策にスッと入れます。

なお、知財検定3級の通信講座は費用が安いです。本屋で入門テキストを数冊買うぐらいなら、安い通信講座を利用した方が圧倒的に効率的です。

参考「値段の安い知的財産管理技能検定3級通信講座を比較!スタディング・LEC・TAC」